Bakterienkommunikation

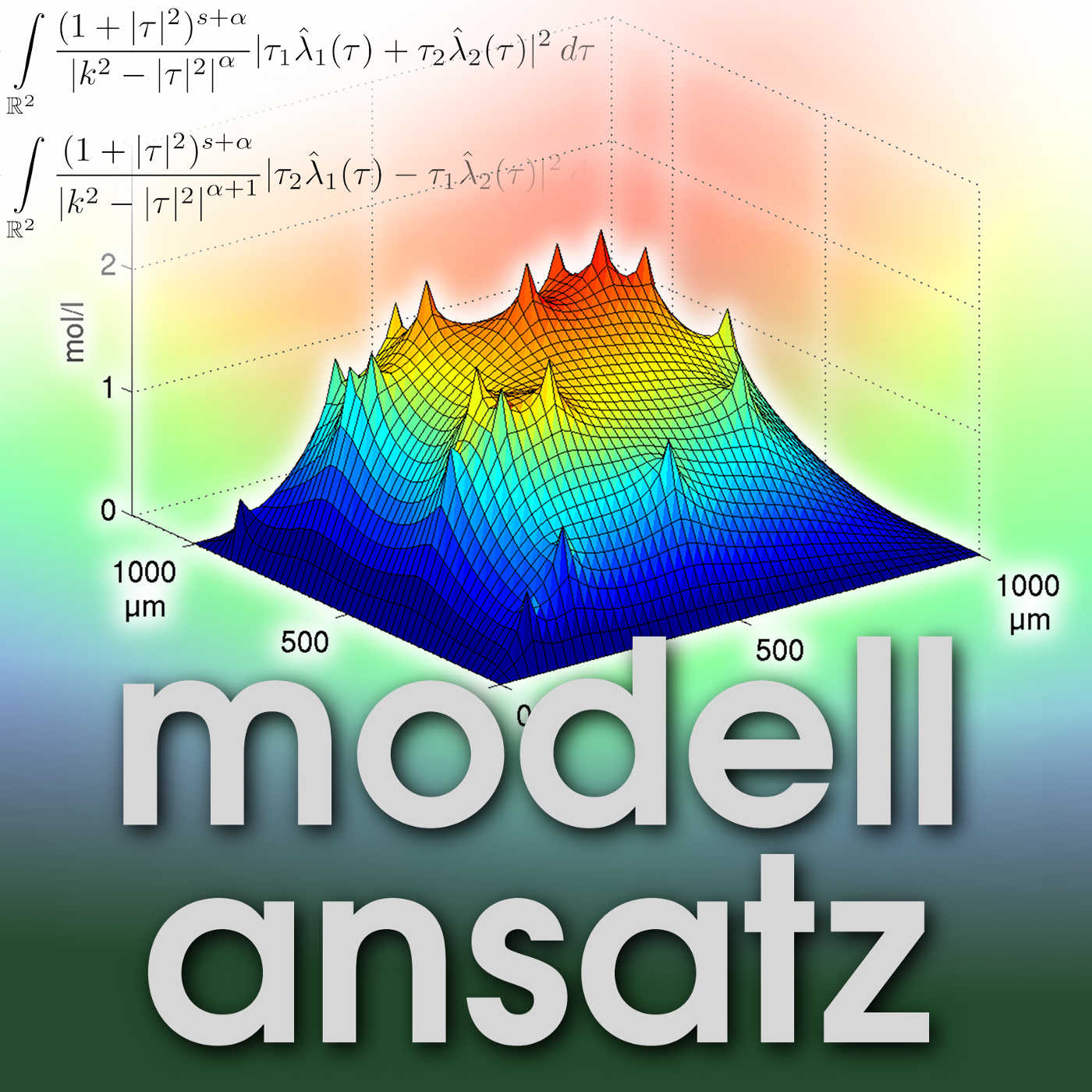

Diese Folge ist eines von drei Gespr\xe4chen mit Mathematikerinnen und Mathematikern an der TU M\xfcnchen in Garching bei M\xfcnchen, die Gudrun am 10. April 2017 dort gef\xfchrt hat. Christina Kuttler enwickelt und untersucht mathematische Modelle, die helfen, Bakterien-Kommunikation besser zu verstehen. Ausgangspunkt des Forschungsthemas war die Beobachtung, dass bestimmte Meeresbakterien (n\xe4mlich Aliivibrio fischeri) im Leuchtorgan des Tintenfisches Euprymna scolopes Licht aussenden k\xf6nnen, sobald genug von ihnen vorhanden sind. Nat\xfcrlich stellte sich die Frage: Wie stellen sie fest, dass sich leuchten lohnt, d.h. dass genug Bakterien ihrer Art versammelt sind? Biologie musste also durch gezielte Experimente und allgemeine Beobachtungen kl\xe4ren: Was und wie kommunizieren diese und andere Bakterien? Die typischen Antwort im Umfeld der Arbeitsgruppe von Christina Kuttler sind: Bakterien eruieren \xfcber chemische Signalstoffe, die in den Zellen produziert und ausgetauscht werden, ob in \xf6rtlicher N\xe4he noch mehr Bakterien ihrer Art vorhanden sind und in welcher Konzentration. Daf\xfcr haben sie Rezeptoren in den Zellen, die die Signalstoffkonzentration messen. Auf die gleiche Weise k\xf6nnen sich auch bestimmte Krankheitserreger zun\xe4chst vermehren ohne den Wirt anzugreifen. Erst wenn eine gewisse Schwelle \xfcberschritten wird, \xe4ndern sie ihr Verhalten und beginnen ihre Wirkung zu entfalten. Die \xc4nderung des Verhaltens unter den Bedingungen "ich bin fast allein" bzw. "wir sind viele" erfolgt \xfcber Genregulationssysteme, d.h. konkrete Informationen auf den Genen werden aktiviert oder ausgeschaltet - je nachdem welche Signalstoffkonzentration gemessen wird. In diese Prozesse kann man durch Marker in experimentellen Untersuchungen eingreifen und dadurch auch messen. Die dabei gewonnenen Daten werden in Modelle gegossen, die so komplex sind, dass man sich daf\xfcr Mathematiker und Mathematikerinnen ins Team holt. Meist werden gro\xdfe Systeme von Differentialgleichungen aufgestellt und durch Untersuchung der L\xf6sungseigenschaften der Gleichungen kann man \xfcberpr\xfcfen, welche Experimente noch weiter Aufschluss dar\xfcber geben k\xf6nnen, ob das System ein gutes Modell f\xfcr das Verhalten der Bakterien ist. Hierzu sind einerseits qualitative Untersuchungen der Gleichungen hilfreich, die z.B. Bereiche finden, in denen bestimmte Werte steigen oder fallen (und wie schnell, d.h. in welcher Ordnung) oder wo Stabilit\xe4tseigenschaften vorliegen. Es kommt dabei z.B. vor, dass Stabilit\xe4tsbereiche mathematisch detektiert werden, die erst sp\xe4ter durch Experimente nachgestellt und dadurch verifiziert werden. Andererseits erfolgt eine quantitative Untersuchung, d.h. die Systeme von Differentialgleichungen werden numerisch (n\xe4herungsweise) gel\xf6st. Es ist m\xf6glich auf diese Weise auch f\xfcr verschiedene dem Prozess inh\xe4rente Zeitskalen die Modelle zu simulieren, denn daf\xfcr stehen gute und gut verstandene numerische Verfahren zur Verf\xfcgung. (...)