Zellkerne

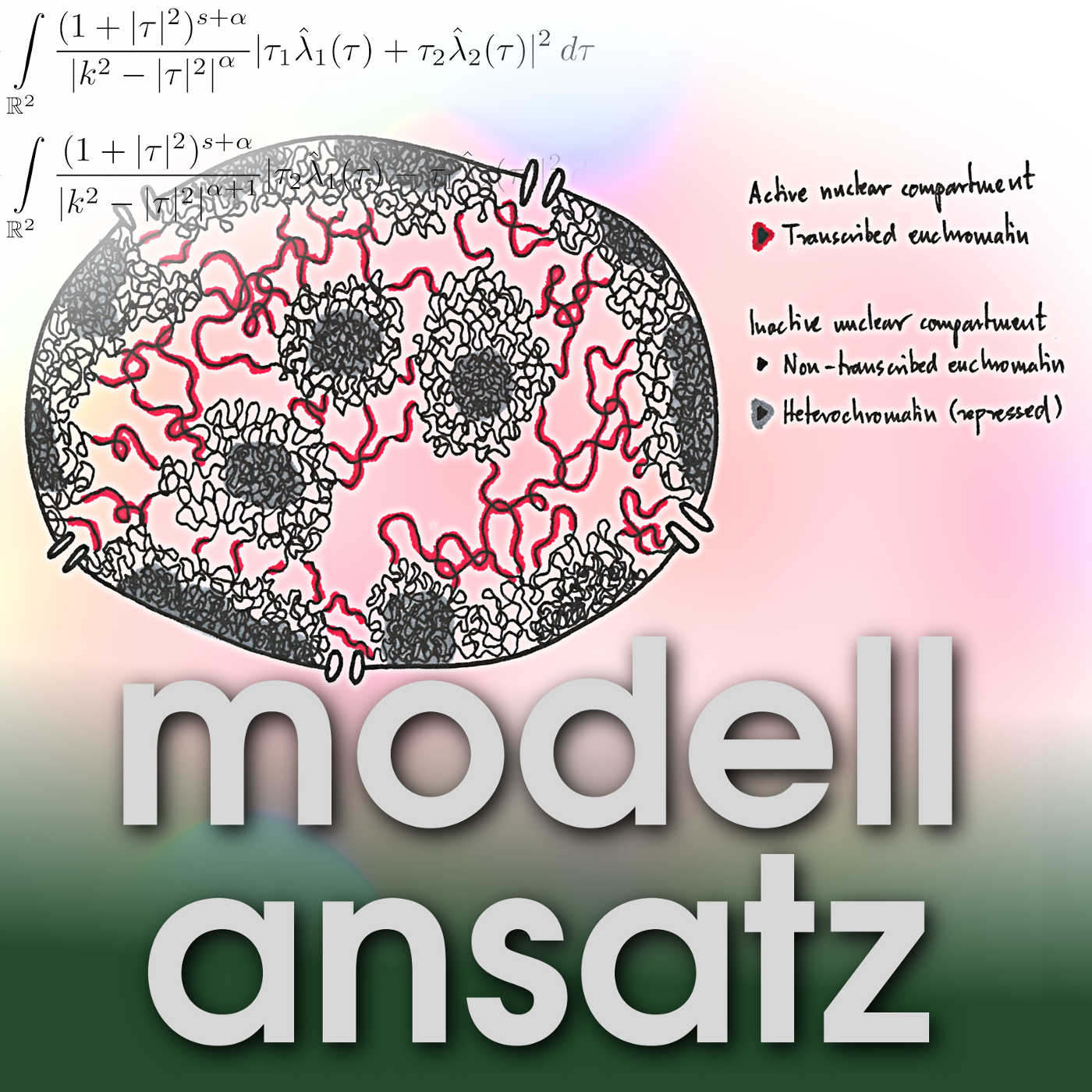

Gudrun unterh\xe4lt sich in dieser Folge mit Lennart Hilbert, dem Leiter des Hilbert Labs am KIT. Das Labor ist Teil des Instituts f\xfcr Toxikologie und Genetik (ITG), einem multidisziplin\xe4ren Zentrum f\xfcr biologische und chemische Forschung am KIT. Lennart Hilbert ist au\xdferdem Juniorprofessor f\xfcr Systembiologie/Bioinformatik am Zoologischen Institut des KIT. Das Thema von Lennarts Gruppe ist Computational Architectures in the Cell Nucleus. Das kann man auf zwei unterschiedliche Arten interpretieren. Einerseits untersucht Lennarts Gruppe den r\xe4umlichen Aufbau des Zellkerns mit Hilfe von Computern. Es hei\xdft aber auch dass man aufgrund der dabei gewonnenen Erkenntnisse als Fernziel Datenverarbeitung mit Hilfe des Zellkernes als Informationsspeicher erm\xf6glichen will. Gudrun und Lennart haben sich im Rahmen eines Treffens des KIT-Zentrums MathSEE kennengelernt, das im letzten Gespr\xe4ch vorgestellt wurde. Mit der Hilfe von Super Aufl\xf6sungs Mikroskopie schauen Lennart und seine Gruppe in das Innere von Zellkernen und sehen dabei dreidimensionale Bilder. Diese Bilder gleichen sie mit den Ergebnissen von den bisher standardm\xe4\xdfig durchgef\xfchrten Sequenzierexperimenten von Molekularbiologen ab. "Sehen" erfolgt mit empfindlichen Digitalkameras, deren Bilder geeignet gefiltert werden. Dabei ist eine einschr\xe4nkende Randbedingung, dass die betrachteten Samples gegen Licht empfindlich sind, aber Licht f\xfcr die visuelle Darstellung unabdingbar n\xf6tig ist - je kleiner die Details, desto mehr Licht. Man kann sich unschwer vorstellen, dass zur Bearbeitung diese Art von Fragen Informatik, Physik, Biologie und Mathematik n\xf6tig sind. Damit sich im Rahmen der Zusammenarbeit alle einbringen k\xf6nnen, ist es hilfreich, wenn die Methoden einfach und die Ergebnisse visuell unmittelbar verst\xe4ndlich sind. Eine Grundannahme ist, dass die r\xe4umliche Organisation im Zellkern den Informationsfl\xfcssen aus der DNA-Sequenz entspricht. Die treibende Frage ist: Wie funktioniert Gensteuerung? Der betrachtete Regelkreis ist, dass die DNA als Bibliothek funktioniert. Aus einem Teil wird eine RNA-Kopie erstellt, sodass bestimmte Proteine hergestellt werden k\xf6nnen. Diese Eiwei\xdfe aber steuern anschlie\xdfend, welche Teile der DNA als n\xe4chstes gelesen werden (das schlie\xdft den Regelkreis). In der Systembiologie untersucht man dies bisher in Form von Differentialgleichungssystemen auf einer Metaebene. Wie das aber passiert ist aber noch relativ unklar. Die Hoffnung ist: Neues Sehen hilft hier, neues zu lernen und hierf\xfcr ist neueste Technik hilfreich. Die Molekulare Ebene ist der Teil der Biologie, wo im Moment am meisten Neues passiert. Lennart hat in Bremen Physik studiert und anschlie\xdfend an der McGill University in Montr\xe9al in Physiologie promoviert. Hier hat er zum ersten Mal zwischen Theorie und Experiment in zwei Gruppen gleichzeitig gearbeitet. In Dresden am Zentrum f\xfcr Systembiologie (Max Planck Institut f\xfcr Molekulare Zellbiolgie und Genetik und Max Planck Institut (...)