Wasserraketen

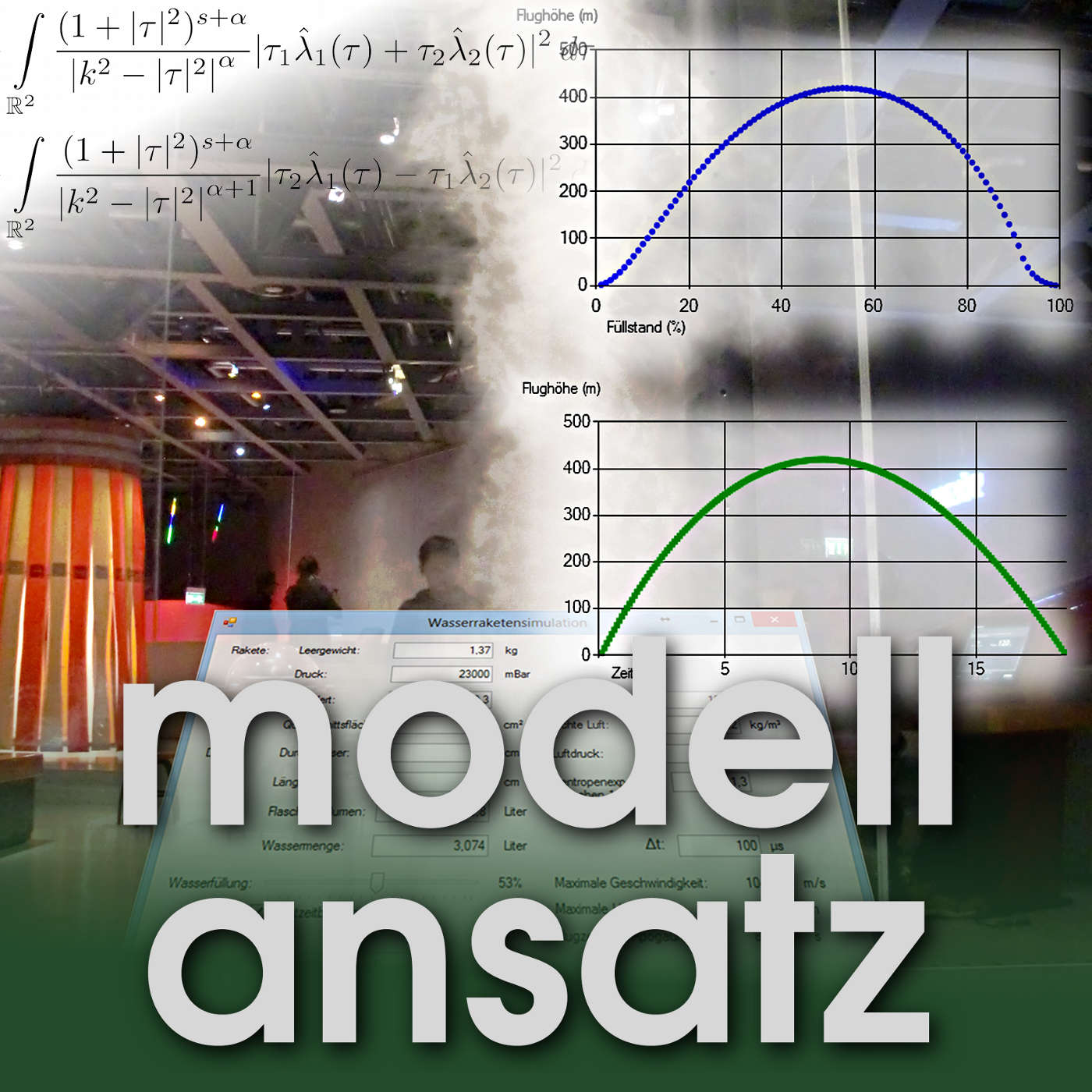

Gabriel Th\xe4ter ist im Rahmen eines BOGY-Praktikums zum Institut gekommen, um einen Eindruck von der Forschungst\xe4tigkeit in der angewandten Mathematik zu erhalten. Dazu befasste er sich mit der Simulation, Auslegung und Optimierung von Wasserraketen, die durch Impulserhaltung ihre Beschleunigung erhalten. Sein Interesse an der Raketentechnik entstand durch die Kerbal Space Program Simulation, in der Raketen und Flugzeuge zur Erf\xfcllung verschiedener Auftr\xe4ge aufgebaut werden. Die Wasserraketen unterscheiden sich unter anderem durch ihre Bauform, dem zur Bef\xfcllung zur Verf\xfcgung stehenden Volumen, wie viel Wasser darin mit welchem Druck eingef\xfcllt wird und welche D\xfcse verbaut wurde. Der erste Ansatz die Auswirkung der D\xfcse durch den Druckunterschied mit einer laminaren Str\xf6mung zu berechnen, f\xfchrte zu unrealistischen Ergebnissen, was auf Basis der hohen Reynolds-Zahl zu erwarten war. Ein Ansatz \xfcber ein turbulentes Str\xf6mungsmodell f\xfchrte zu sinnvollen Werten f\xfcr die R\xfccksto\xdfgeschwindigkeit in diskretisierter zeitlicher Abh\xe4ngigkeit. Die Berechnung der Steigh\xf6he ist besonders durch die Schwerkraft und den Luftwiderstand abh\xe4ngig. Neben der Ber\xfccksichtigung des sich stark ver\xe4ndernden Gewichts, ist die Bestimmung des geeigneten cW-Werts f\xfcr den Str\xf6mungswiderstand eine gro\xdfe Herausforderung. Neben dem Vergleich mit einfachen K\xf6rpern wie Zylindern und Kugeln konnte eine Parameteridentifikation aus experimentellen Messwerten den cW-Wert sinnvoll bestimmen. Die praktische Ausf\xfchrung des Experiments verfolgt man am Besten bei unseren Kollegen bei Methodisch Inkorrekt, die beim 31C3 ihre Wasserrakete live im Sendezentrum z\xfcndeten. Nat\xfcrlich gibt es auch reine Luftraketen, die beeindruckende H\xf6hen erreichen k\xf6nnen.