Wahlprognosemodelle

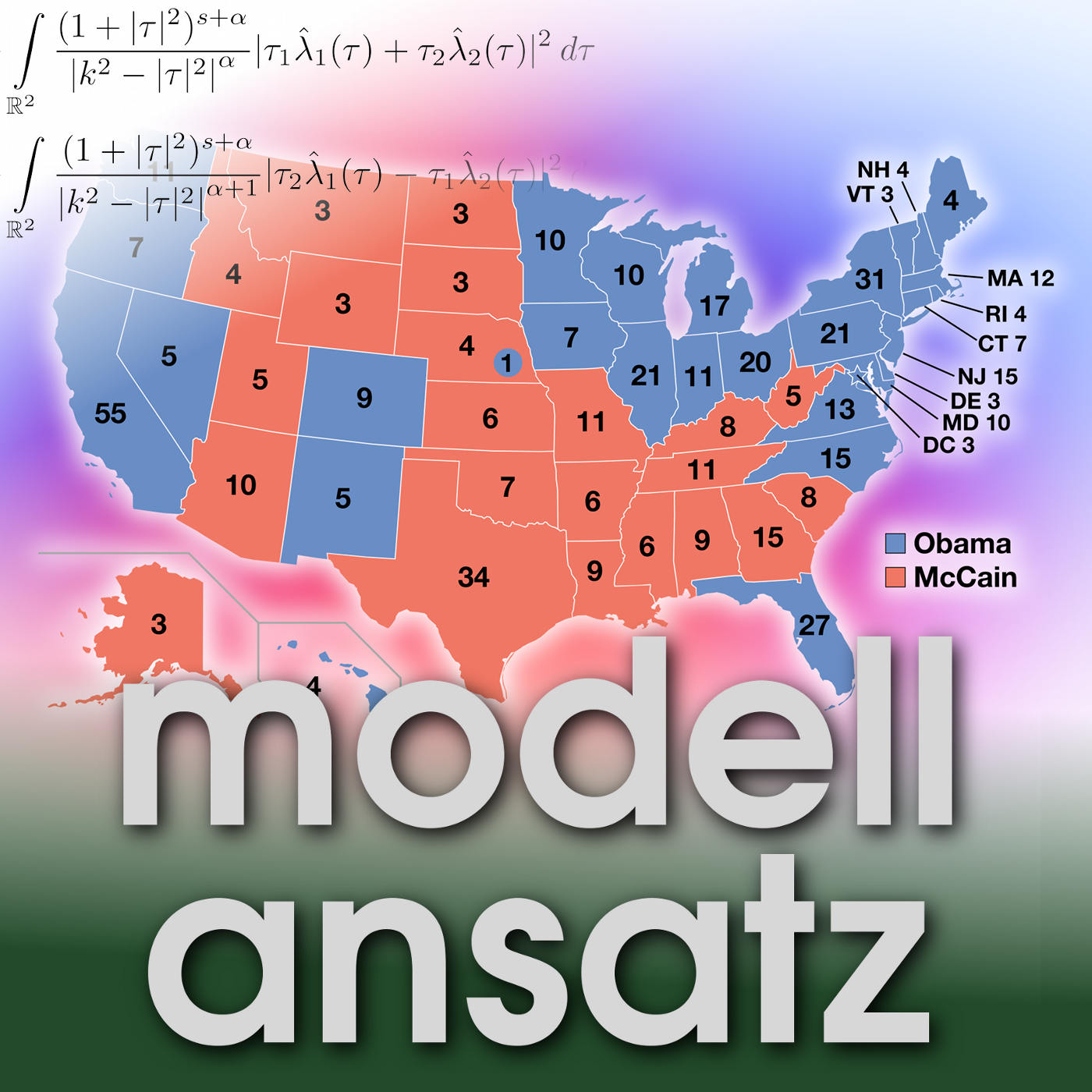

Gudrun hat sich mit Oliver Beige unterhalten. Im Gespr\xe4ch geht es um die theoretische Seite von Modellen f\xfcr Wahlprognosen. Dabei beziehen sie sich in vielen Beispielen auf den Wahlkampf in den USA und insbesondere auf die Besonderheiten der Kampagne von Donald Trump. Die Gelegenheit bot sich vor einem gemeinsamen Konzertbesuch in Berlin-Neuk\xf6lln in der Alten Welt Siralti. In der Theorie sind Wahlprognosemodell traditionell in der Politologie verankert, wurden aber immer mehr durch \xf6konomische Modelle verbessert. Die gr\xf6\xdfte Ver\xe4nderung der letzten Jahre ist, dass es immer mehr empirische Daten gibt, die auch zum Teil der \xd6ffentlichkeit zur Verf\xfcgung stehen. Solche Daten und Diskussionen zur Wertung finden sich z.B. auf der Webseite FiveThirtyEight. Gro\xdfe Ber\xfchmtheit erreichte schlie\xdflich Nate Silver dadurch, dass er 2008 in 49 von 50 US-Bundeststaaten das Ergebnis der US-Pr\xe4sidentschaftswahlen korrekt vorhergesagt hatte. Im Wahljahr 2012 stimmte seine Vorhersage sogar in allen 50 Staaten. Seine Ergebnisse erzielte er dabei lediglich durch Aggregation von ver\xf6ffentlichten Umfrageergebnissen. Im Wahljahr 2016 hat aber Donald Trump die Wahl gewonnen obwohl Nate Silvers Modelle (und die Modelle \xe4hnlich arbeitender Wahlforscher) die Wahrscheinlichkeit daf\xfcr, dass Hillary Clinton die Pr\xe4sidentschaftswahl f\xfcr sich entschieden wird, auf 70% - 99% beziffert hatten. Es stellt sich die Frage, wo der Fehler dieser Prognosemodelle lag. Wenn man im Jahr 2016 genau zuh\xf6rte, gab es auch Stimmen, die Donald Trump schon im Fr\xfchjahr als wahrscheinlichen Gewinner der Wahlen sahen - z.B. die Zeitung Los Angeles Times. Sie wurden in den Medien zwar lieber als Ausrei\xdfer dargestellt, behielten aber schlie\xdflich recht. Wieso? Sie hatten den Demographiewandel in den USA in ihre Modellbildung einbezogen. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, muss man zun\xe4chst einmal klarer beschreiben, wie US-Wahlen traditionell bisher abliefen, und welche Modelle daraus abgeleitet wurden. Es gibt ein sch\xf6nes Denkmodell, das veranschaulicht, wie das sogenannte Hotelling Gesetz (1929) wirkt. Man stelle sich zwei Eisverk\xe4ufer am Strand vor. Wie sollten sie jeweils ihren Stand so positionieren, dass sie m\xf6glichst viele Kunden anziehen? Die stille Annahme dabei ist, dass die Badenden gleichm\xe4\xdfig \xfcber den Strand verteilt sind und alle irgendwann Lust auf ein (genau ein) Eis bekommen. Das verbl\xfcffende Ergebnis ist: Ein Equilibrium der Einflussbereiche der beiden Verk\xe4ufer stellt sich ein, wenn beide in der Mitte des Strandes nebeneinander stehen. Im Wahlkampf in den USA folgt man dieser Strategie, indem beide endg\xfcltigen Pr\xe4sidentschaftskandidaten wenig ideologisch unterscheidbar aufgebaut werden. Beg\xfcnstigt wird das auch durch das mehrstufige Wahlsystem, denn die Vorwahlen (Primaries) kann man dazu nutzen, dass die extremeren Kandidaten herausgefiltert werden. Dann entscheidet \xfcber den Sieg schlie\xdflich vor allem die erfolgreiche Mobilisierung der Wechselw\xe4hler. (...)