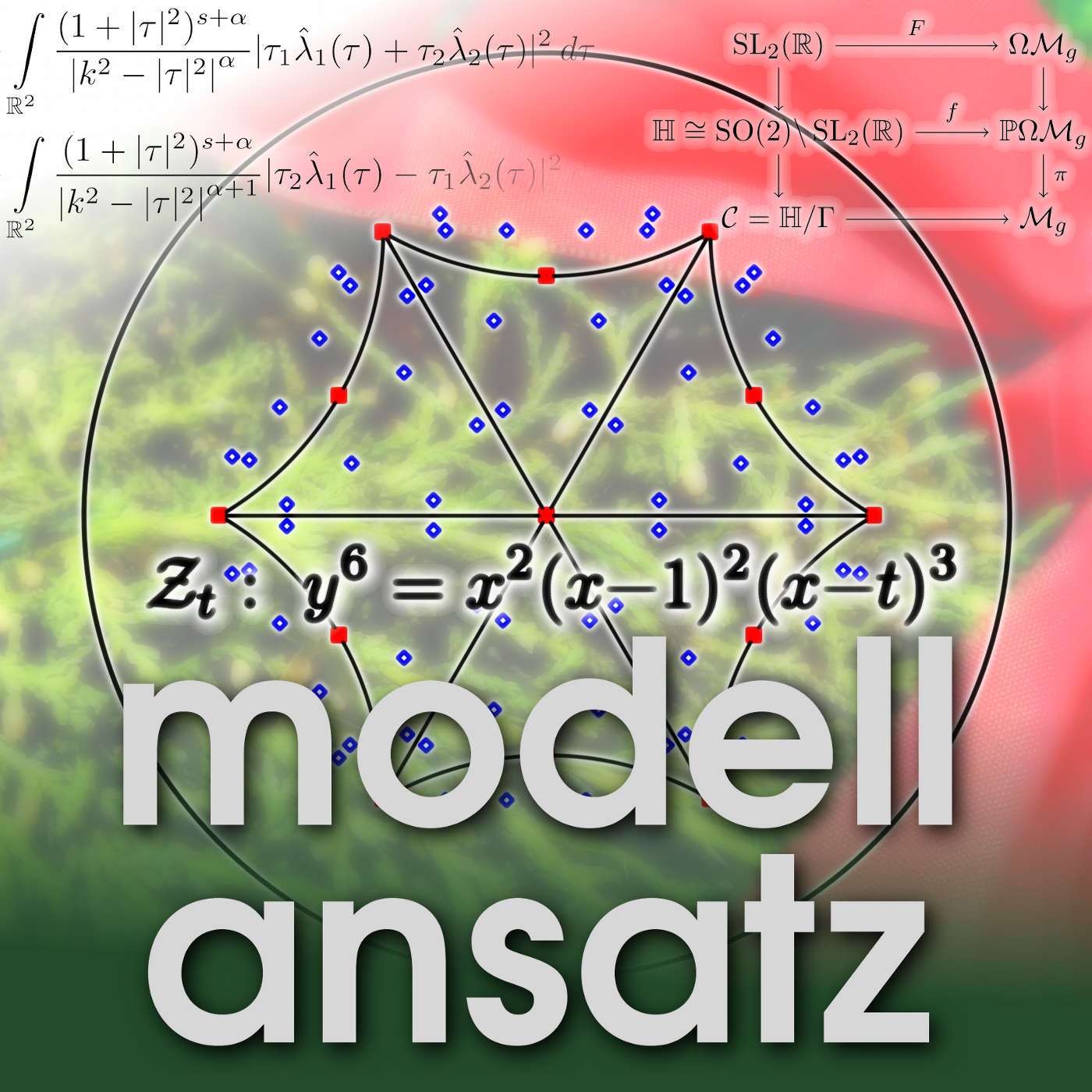

Teichmullerkurven

Jonathan Zachhuber war zum 12. Weihnachtsworkshop zur Geometrie und Zahlentheorie zur\xfcck an seine Alma Mater nach Karlsruhe gekommen und sprach mit Gudrun Th\xe4ter \xfcber Teichm\xfcllerkurven. Kurven sind zun\xe4chst sehr elementare ein-dimensionale mathematische Gebilde, die \xfcber den komplexen Zahlen gleich viel reichhaltiger erscheinen, da sie im Sinne der Funktionentheorie als Riemannsche Fl\xe4che verstanden werden k\xf6nnen und manchmal faszinierende topologische Eigenschaften besitzen. Ein wichtiges Konzept ist dabei das Verkleben von Fl\xe4chen. Aus einem Rechteck kann man durch Verkleben der gegen\xfcberliegenden Seiten zu einem Torus gelangen. Polynome in mehreren Variablen bieten eine interessante Art Kurven als Nullstellenmengen zu beschreiben: Die Nullstellen-Menge des Polynoms p(x,y)=x^2+y^2-1 ergibt \xfcber den reellen Zahlen den Einheitskreis. Durch \xc4ndern von Koeffizienten kann man die Kurve verformen, und so ist die Nullstellenmenge von q(x,y)=2x^2+y^2-1 eine Ellipse. \xdcber den komplexen Zahlen k\xf6nnen diese einfachen Kurven dann aber auch als Mannigfaltigkeiten interpretiert werden, die \xfcber Karten und Atlanten beschrieben werden k\xf6nnen. Das ist so wie bei einer Stra\xdfenkarte, mit der wir uns lokal gut orientieren k\xf6nnen. Im Umland oder anderen St\xe4dten braucht man weitere Karten, und alle Karten zusammen ergeben bei vollst\xe4ndiger Abdeckung den Stra\xdfenatlas. Auch wenn die entstehenden abstrakten Beschreibungen nicht immer anschaulich sind, so erleichtern die komplexen Zahlen den Umgang mit Polynomen in einem ganz wichtigen Punkt: Der Fundamentalsatz der Algebra besagt, dass der Grad des Polynoms gleich der Anzahl der Nullstellen in ihrer Vielfachheit ist. Also hat nun jedes nichtkonstante Polynom mindestens eine Nullstelle, und \xfcber den Grad des Polynoms wissen wir, wie viele Punkte sich in der Nullstellenmenge bewegen k\xf6nnen, wenn wir an den Koeffizienten Ver\xe4nderungen vornehmen. Eine gute Methode die entstehenden Fl\xe4chen zu charakterisieren ist die Bestimmung m\xf6glicher geschlossener Kurven, und so gibt es beim Torus beispielsweise zwei unterschiedliche geschlossene Kurven. Die so enstehende Fundamentalgruppe bleibt unter einfachen Deformationen der Fl\xe4chen erhalten, und ist daher eine Invariante, die hilft die Fl\xe4che topologisch zu beschreiben. Eine weitere wichtige topologische Invariante ist das Geschlecht der Fl\xe4che. Die Teichm\xfcllerkurven entstehen nun z.B. durch das Ver\xe4ndern von einem Koeffizienten in den Polynomen, die uns durch Nullstellenmengen Kurven beschreiben- sie sind sozusagen Kurven von Kurven. Die entstehenden Strukturen kann man als Modulraum beschreiben, und so diesen Konstruktionen einen Parameterraum mit geometrischer Struktur zuordnen. Speziell entstehen Punkte auf Teichm\xfcllerkurven gerade beim Verkleben von gegen\xfcberliegenden parallelen Kanten eines Polygons; durch Scherung erh\xe4lt man eine Familie von Kurven, die in seltenen F\xe4llen selbst eine Kurve ist. Ein Beispiel ist das Rechteck, das durch Verkleben zu einem Torus wird, aber durch Scherung um ganz spezielle Faktoren zu einem ganz anderen Ergebnis f\xfchren kann. Die durch Verklebung entstandenen Fl\xe4chen kann man als Translationsfl\xe4chen in den Griff bekommen. Hier liefert die Translationssymmetrie die Methode um \xe4quivalente Punkte zu identifizieren. F\xfcr die weitere Analyse werden dann auch Differentialformen eingesetzt. Translationen sind aber nur ein Beispiel f\xfcr m\xf6gliche Symmetrien, denn auch Rotationen k\xf6nnen Symmetrien erzeugen. Da die Multiplikation in den komplexen Zahlen auch als Drehstreckung verstanden werden kann, sind hier Rotationen als komplexe Isomorphismen ganz nat\xfcrlich, und das findet man auch in den Einheitswurzeln wieder.