Luftspalt

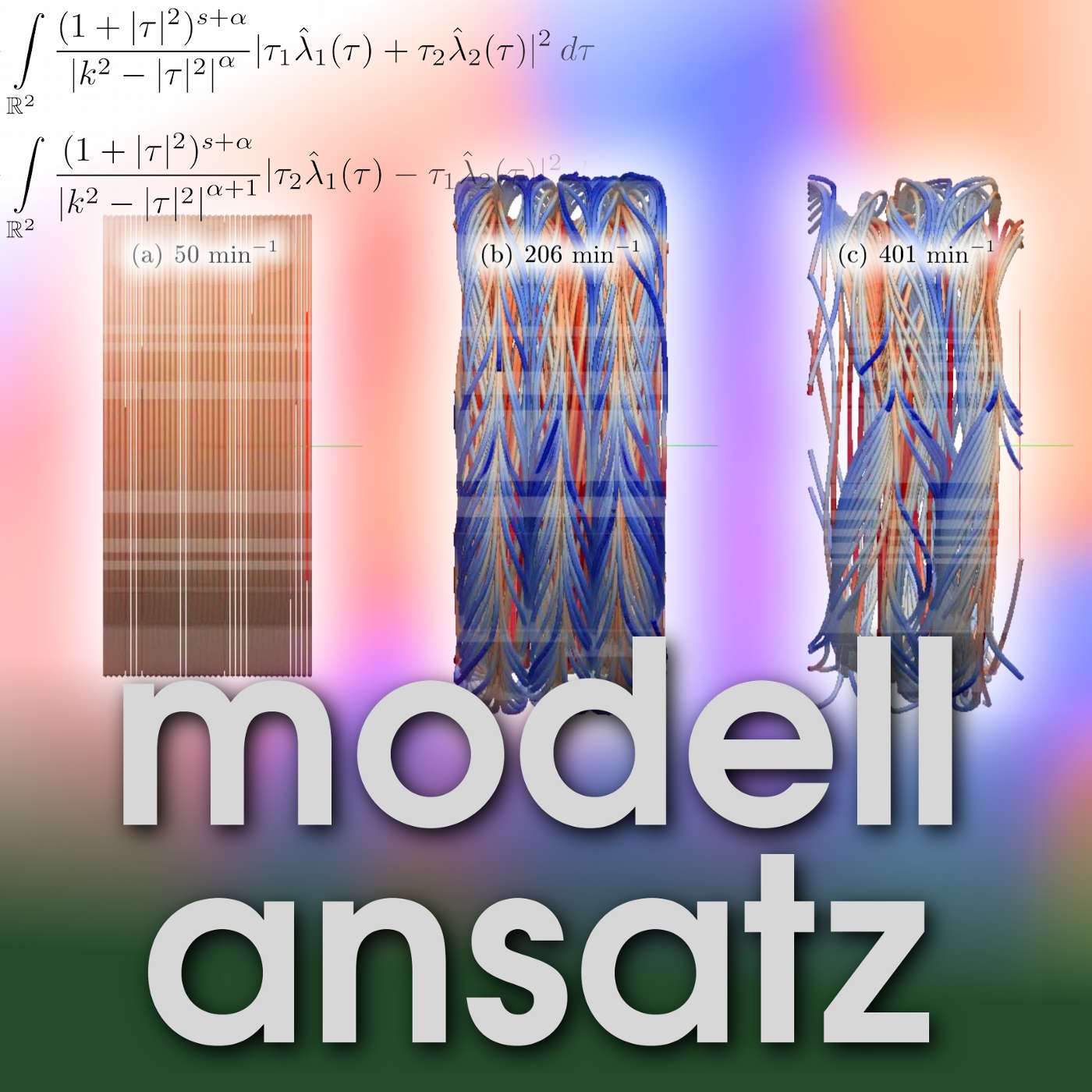

Gudrun unterh\xe4lt sich mit Tabitha Hoffmann \xfcber ihre im Dezember 2017 vorgelegte Masterarbeit mit dem Titel: On the Applicability of Computational Fluid Dynamics on the Determination of Elements in the Thermal Circuit of Electrical Machines. Das Projekt war eine Zusammenarbeit mit der Firma SEW-Eurodrive in Bruchsal. Das Temperaturverhalten von Elektromotoren ist von gro\xdfem Interesse, denn kennt man die Temperaturverteilung im Elektromotor, kann man Aussagen \xfcber das Betriebsverhalten treffen und einzelne Komponenten effektiv vor \xdcberhitzung sch\xfctzen. Besonders interessant ist dabei der Raum zwischen Rotor und Stator der elektrischen Maschine, der als Luftspalt bezeichnet wird. Um die Auswirkung von Geometrie\xe4nderungen auf den thermischen Widerstand am Luftspalt absch\xe4tzen zu k\xf6nnen, k\xf6nnten erg\xe4nzende Computersimulationen gro\xdfe Vorteile bringen. Im Rahmen der Arbeit von Tabitha wird erstmals prinzipiell untersucht, ob aktuell die numerische Str\xf6mungsrechnung (engl. Computational Fluid Dynamics, kurz CFD) - gekoppelt mit W\xe4rme\xfcbertragungssimulationen - den thermischen Widerstand am Luftspalt genau genug bestimmen kann, um hier von Nutzen zu sein. In erster N\xe4herung l\xe4sst sich der Luftspalt relativ elementar als Ringraum darstellen. Noch interessanter w\xe4ren nat\xfcrlich Ergebnisse, die auf einer m\xf6glichst pr\xe4zisen Geometrienachbildung des Luftspaltes im Computer beruhen. Eine umfangreiche experimentelle wie theoretische Studie liegt zum Gl\xfcck in Form der Dissertation von Becker aus dem Jahr 1957 vor. Beckers experimentelle Daten sind fundiert und pr\xe4zise und bilden somit eine gute Grundlage f\xfcr die Validierung der Simulationsergebnisse in der Masterarbeit. Exemplarisch werden von Tabitha zwei typische CFD-Zug\xe4nge gew\xe4hlt: Einerseits Ansys CFX, da es ein weit verbreitetes und bei SEW gut eingef\xfchrtes kommerzielles Softwarepaket ist (es arbeitet als Black box auf der Basis von Finite-Volumen-Methoden ) und andererseits OpenLB, welches eine open source Forschungssoftware ist (auf der Basis von Lattice Boltzmann Methoden (LBM)), die in der Gruppe von Mathias Krause st\xe4ndig weiterentwickelt wird. Beide Softwarepakete haben je eigene Vor- und Nachteile und stellen zwei typische F\xe4lle dar. Das betrifft z. B. die anwenderfreundliche Benutzeroberfl\xe4che in einer kommerziellen Software, die jedoch auf den konkreten Anwendungsfall nur eingeschr\xe4nkt speziell zugeschnitten werden kann vs. ein in der Schnittstelle nicht so ausgereiftes Produkt, f\xfcr das jedoch recht schnell konkrete Module f\xfcr das vorliegende Problem programmiert werden k\xf6nnen. Au\xdferdem sind auch die numerischen Paradigmen beider Pakete grundlegend unterschiedlich. Ansys CFX ist klassisch auf die numerische L\xf6sung von kontinuierlich formulierten partiellen Differentialgleichungen spezialisiert, w\xe4hrend LBM ein diskretes Modell f\xfcr Str\xf6mung w\xe4hlt und dieses dynamisch entfaltet. (...)