Gastransport

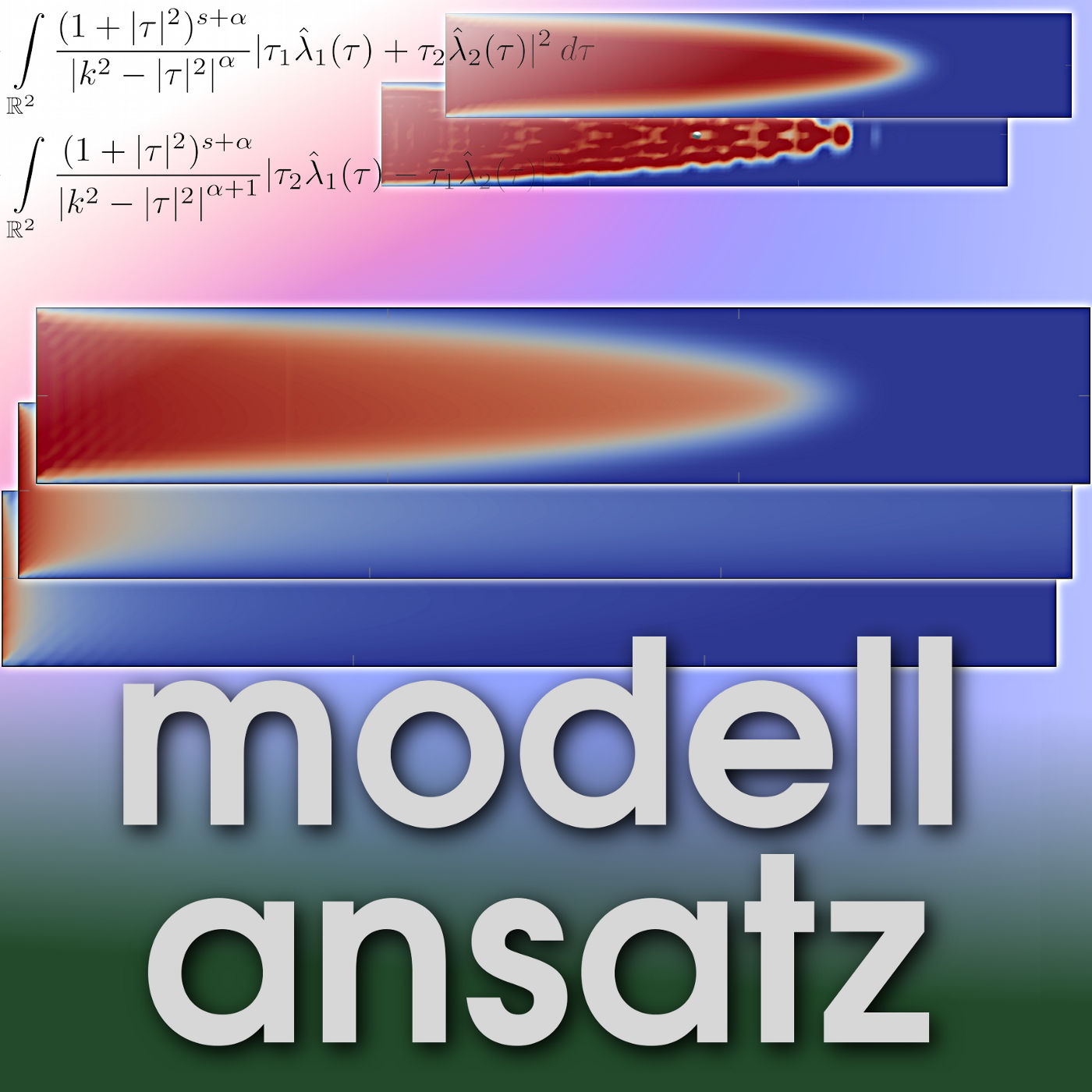

In dieser Folge spricht Gudrun mit Larissa Dietz und Jonathan Jeppener. Beide sind im Masterstudiengang Verfahrenstechnik am KIT eingeschrieben und haben 2019 das Projektorientierte Softwarepraktikum in Gudruns Arbeitsgruppe absolviert. Das Gespr\xe4ch dreht sich um ihre Erfahrungen in dieser Lehrveranstaltung. Das Praktikum wurde 2010 als forschungsnaher Lernort konzipiert. Studierende unterschiedlicher Studieng\xe4nge arbeiten dort ein Semester lang an konkreten Str\xf6mungssimulationen. Es wird regelm\xe4\xdfig im Sommersemester angeboten. Seit 2014 liegt als Programmiersprache die Open Source Software OpenLB zugrunde, die st\xe4ndig u.a. in der Karlsruher Lattice Boltzmann Research Group (LBRG) weiter entwickelt wird. Au\xdferdem wird das Praktikum seit 2012 vom Land Baden-W\xfcrttemberg gef\xf6rdert als eine M\xf6glichkeit f\xfcr Studierende, sich im Studium schon an Forschung zu beteiligen. Konkret l\xe4uft das Praktikum etwa folgenderma\xdfen ab: Die Studierenden erhalten eine theoretische Einf\xfchrung in Str\xf6mungsmodelle und die Idee von Lattice-Boltzmann-Methoden und finden sich f\xfcr ein einf\xfchrendes kleines Projekt in Zweiergruppen zusammen. Anschlie\xdfend w\xe4hlen sie aus einem Katalog eine Frage aus, die sie bis zum Ende des Semesters mit Hilfe von Computersimulationen gemeinsam beantworten. Diese Fragen sind Teile von Forschungsthemen der Gruppe, z.B. aus Promotionsprojekten oder Drittmittelforschung. W\xe4hrend der Projektphase werden die Studierenden von dem Doktoranden/der Doktorandin der Gruppe, die die jeweilige Frage gestellt haben, betreut. Am Ende des Semesters werden die Ergebnisse in Vortr\xe4gen vorgestellt und diskutiert. Hier ist die ganze Arbeitsgruppe beteiligt. In einer Ausarbeitung werden au\xdferdem die Modellbildung, die Umsetzung in OpenLB und die konkreten Simulationsergebnisse ausf\xfchrlich dargelegt und in den aktuellen Forschungsstand eingeordnet. Diese Ausarbeitung wird benotet. Die Veranstaltung wird mit 4 ECTS angerechnet. Das Projekt von Larissa und Jonathan betrachtete den Stofftransport von CO2-Gas in flachen Photobioreaktoren. Mit ihrer gro\xdfen Oberfl\xe4che erlauben sie viel einfallendes Licht. Algenzucht im industriellen Ma\xdfstab ist unerl\xe4sslich, um die weltweite Nachfrage nach schnell nachwachsender Nahrung und erneuerbaren Energiequellen zu befriedigen. Derzeit nutzen die meisten Produzenten kosteneffiziente und einfach zu bedienende offene Teiche. Die Nachfrage nach gut steuerbaren geschlossenen Photobioreaktoren steigt durch die erh\xf6hte Effizienz der gut einstellbaren Reaktorbedingungen. Weitere Vorteile gegen\xfcber offenen Reaktoren sind ein geringerer CO2- und Wasserverlust und eine gr\xf6\xdfere Vielfalt an kultivierbaren Arten. F\xfcr ein optimales Algenwachstum m\xfcssen die regulierende Fl\xfcssigkeitsdynamik, der Lichttransfer, biochemische Reaktionen und deren gegenseitige Wechselwirkung optimiert werden. Die Untersuchung dieser Parameter mit Hilfe gekoppelter numerischer Simulationen vermeidet teure Experimente und tr\xe4gt somit zur Verbesserung (...)