Bruchzonen

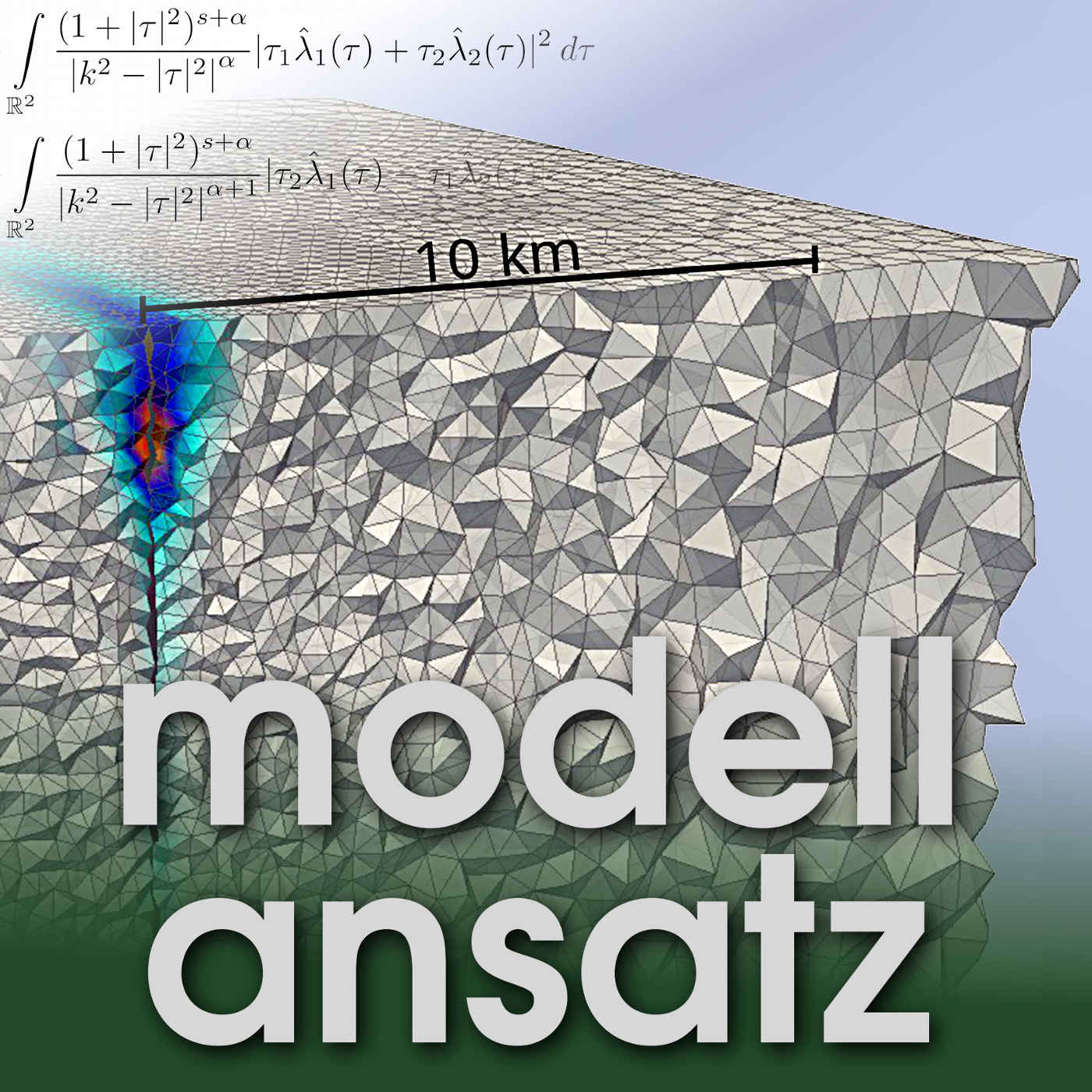

Stephanie Wollherr hat ihr Mathestudium am Karlsruher Institut f\xfcr Technologie (KIT) absolviert und in unserer Arbeitsgruppe die Abschlussarbeit im Kontext von numerischen Methoden f\xfcr Wellengleichungen geschrieben. Damals hat Gudrun Th\xe4ter sie aus dem Podcastgespr\xe4ch verabschiedet mit dem Wunsch, in einigen Jahren zu h\xf6ren, was sie in der Zwischenzeit mathematisches tut. Was wie eine Floskel klingen mag, hat nun zum ersten Mal tats\xe4chlich stattgefunden - ein Gespr\xe4ch zur Arbeit von Stephanie in der Seismologie an der Ludwig-Maximillians-Universit\xe4t (LMU) in M\xfcnchen. In der Geophysik an der LMU wurde in den letzten 10 Jahren eine Software zur Wellenausbreitung entwickelt und benutzt, die immer weiter um simulierbare Ph\xe4nomene erg\xe4nzt wird. Stephanie arbeitet an Dynamic Rupture Problemen - also der Simulation der Bruchdynamik als Quelle von Erdbeben. Hier geht es vor allem darum, weitere physikalische Eigenschaften wie z.B. Plastizit\xe4t (bisher wurde meist vorausgesetzt, dass sich das Gestein elastisch verformt) und neue Reibungsgesetze zu implementieren und in Simulationen auf ihre Wirkung zu testen. Als Basis der Simulationen stehen zum einen Beobachtungen von Erdbeben aus der Vergangenheit zur Verf\xfcgung, zum anderen versucht man auch durch Laborexperimente, die aber leider ganz andere Gr\xf6\xdfenskalen als die Realit\xe4t haben, m\xf6gliche Eigenschaften der Bruchdynamik miteinzubeziehen. Die Daten der Seimsologischen Netzwerke sind zum Teil sogar \xf6ffentlich zug\xe4nglich. Im Bereich Dynamic Rupture Simulationen kann man eine gewisse Konzentration an Forschungskompetenz in Kalifornien feststellen, weil dort die m\xf6glicherweise katastrophalen Auswirkungen von zu erwartenden Erdbeben recht gegenw\xe4rtig sind. Das South California Earthquake Center unterst\xfctzt zum Beispiel unter anderem Softwares, die diese Art von Problemen simulieren, indem sie synthetische Testprobleme zur Verf\xfcgung stellen, die man benutzen kann, um die Ergebnisse seiner Software mit anderen zu vergleichen. Prinzipiell sind der Simulation von Bruchzonen bei Erdbeben gewissen Grenzen mit traditionellen Methoden gesetzt, da die Stetigkeit verloren geht. Der momentan gew\xe4hlte Ausweg ist, im vornherein festzulegen, wo die Bruchzone verl\xe4uft, zutreffende Reibungsgesetze als Randbedingung zu setzen und mit Discontinuous Galerkin Methoden numerisch zu l\xf6sen. Diese unstetig angesetzten Verfahren eignen sich hervorragend, weil sie zwischen den Elementen Spr\xfcnge zulassen. Im Moment liegt der Fokus darauf, schon stattgefundene Erbeben zu simulieren. Leider sind auch hier die Informationen stets unvollst\xe4ndig: zum Beispiel k\xf6nnen schon vorhandenen Bruchzonen unterhalb der Oberfl\xe4che unentdeckt bleiben und auch das regionale Spannungsfeld ist generell nicht sehr gut bestimmt. (...)