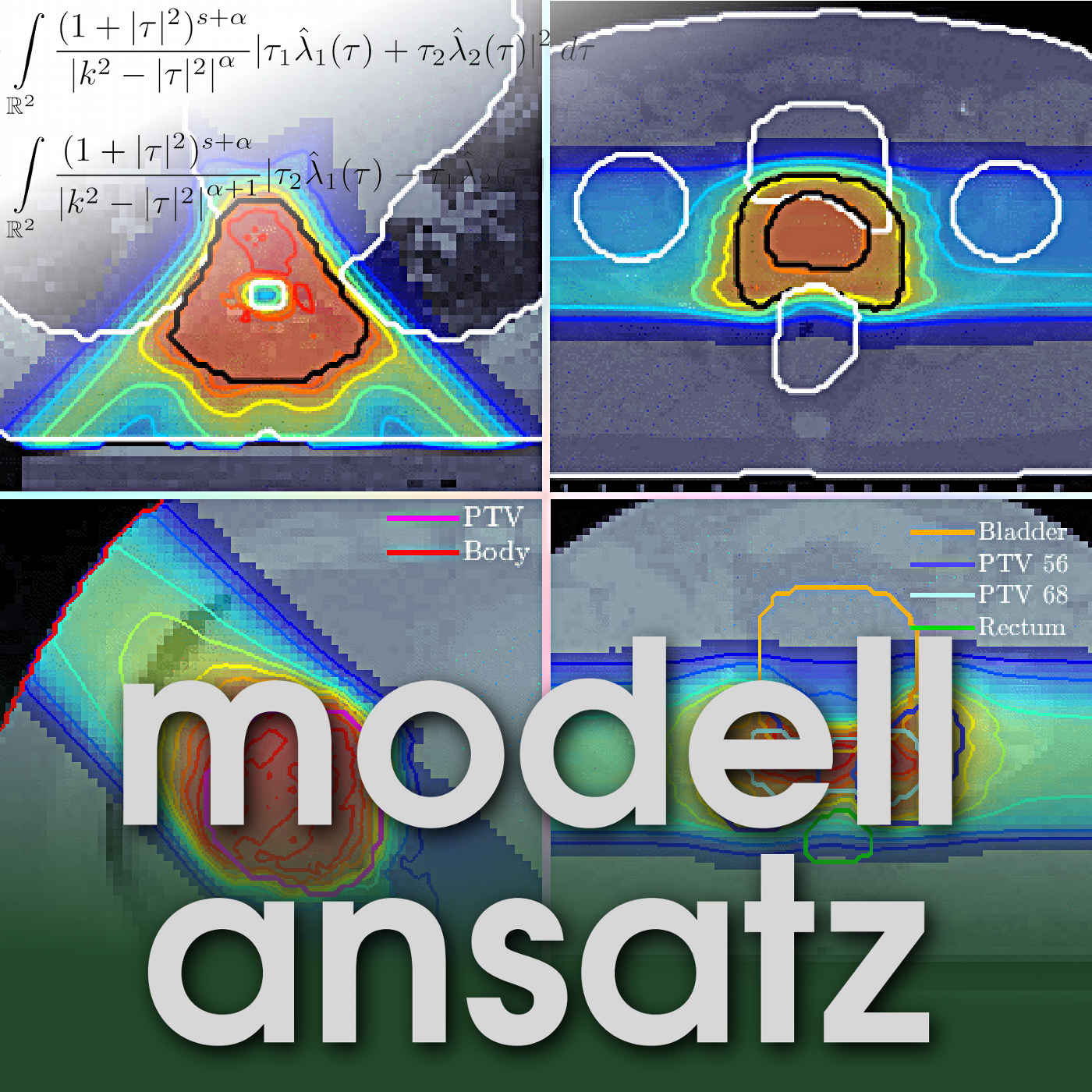

Bestrahlungstherapie

Gudrun sprach im Janur 2019 mit Mark Bangert vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Er arbeitet dort seit vielen Jahren als Physiker in der medizinischen Physik. Sein Thema ist die Optimierung von Bestrahlungstherapien. Der Punkt, an dem sich die Arbeit von Mark und Gudrun seit Ende 2018 ber\xfchren, ist eine Masterarbeit von Alina Sage in der Bestrahlungsplanung. Ein Gespr\xe4ch mit ihr werden wir ebenfalls bald ver\xf6ffentlichen. Es gibt viele und unterschiedliche Bet\xe4tigungsfelder f\xfcr Physiker in der medizinischen Physik, unter anderem in der Strahlentherapie oder Radiologie (CT- und MRI-Bildgebung). Marks Hauptaufgabe ist die Simulation und Optimierung von Strahlungsdosen die Tumor-Kranke appliziert bekommen, um die Nebenwirkungen zu minimieren und die Wirkung zu maximieren. Die Modelle hierf\xfcr haben eine geometrische Basis und ber\xfccksichtigen den Strahlungstransport. Hier geht es um die Abschw\xe4chung und Auff\xe4cherung in Interaktion mit Haut und inneren Organen. Die Therapie an und f\xfcr sich ist schon stark digitalisiert. Jede Krebstherapie startet mit einem CT-Bild. Basierend darauf wird ein digitales Patientenmodel entwickelt und segmentiert, um den Tumor abzugrenzen. Das Abgrenzen des Tumors leisten haupts\xe4chlich die Mediziner, Methoden der automatischen Bilderkennung halten hier nur sehr langsam Einzug. Anschlie\xdfend wird entschieden: Wo soll bestrahlt werden und wo soll m\xf6glichst viel Energie absorbiert werden - gleichzeitg aber auch: Wo muss man vorsichtig sein (z.B. Herz, Speiser\xf6hre, Niere, Rektum usw.). Anschlie\xdfend wird dann simuliert, wie Strahlung auf das digitale Modell des Patienten wirkt. Man kann die Dosis und die zeitliche, r\xe4umliche Verteilung der Strahlung variieren und optimieren. Das f\xfchrt auf eine patientenspezifische Optimierung der Dosis-Gabe, die nur f\xfcr h\xe4ufig auftretende Tumore gut standardisierbar und automatisierbar ist. Zeitlich hat sich bew\xe4hrt, dass die Strahlung \xfcber 30 Tage in 6 Wochen verteilt verabreicht wird, da sich gesundes Gewebe so besser von der Strahlungsbelastung erholen kann. Aber viele Probleme bleiben offen: Unter anderem k\xf6nnen Patienten nicht ganz still halten, sondern m\xfcssen beispielsweise atmen. Deshalb bewegt sich der Tumor w\xe4hrend der Bestrahlung. Der momentane Ausweg ist, dass man ein gr\xf6\xdferes Volumen rings um den Tumor markiert. Eine bessere Variante w\xe4re, wenn die Strahlung nur eingeschaltet ist, sobald der Tumor im optimalen Fenster ist oder wenn der Strahl der Tumorbewegung folgt. Dadurch w\xfcrden die Nebenwirkungen stark verringert. An solchen Fragen forscht Marks Gruppe bevor nach ausf\xfchrlichen Qualit\xe4tssicherungsma\xdfnahmen derartige Neuerungen zur Standardbehandlung werden. Bestrahlungshard- und Software werden zusammen entwickelt und mit vorhandener Bildgebung integriert. Auch diese Tools m\xfcssen verbessert werden, um immer genauer zu werden. Der kranke Mensch \xe4ndert sich \xfcber den langen Behandlungszeitraum von bis zu 6 Wochen oft sehr stark und der Tumor erst recht. (...)